Opini

Likuifaksi dan Mitigasinya

TERLEPAS dari telah berkembangnya teknologi digital yang bisa merekam setiap kejadian bencana dalam dekade

Oleh Bambang Setiawan

TERLEPAS dari telah berkembangnya teknologi digital yang bisa merekam setiap kejadian bencana dalam dekade terakhir ini, bagi kita para peneliti ilmu rekayasa kebumian (engineering geology), setiap bencana adalah unik dan selalu membawa hal (pesan) baru yang tidak tampak secara nyata oleh kita dari kejadian-kejadian sebelumnya.

Ditampakkannya sedikit-sedikit hal baru ini, semakin membuka kesadaran kita (para peneliti); betapa sangat kecilnya keilmuan yang kita miliki saat ini dan mendorong kita untuk terus meningkatkan keimanan kita, serta berupaya belajar memahami setiap fenomena baru yang muncul dan tampak secara nyata itu.

Tulisan singkat ini mencoba untuk mengulas secara sederhana tentang fenomena likuifaksi yang saat ini viral di beberapa sosial media, meskipun kejadian likuifaksi ini sudah tercatat sejak kejadian gempa bumi di Jepang sejak 745 Masehi silam. Fenomena ini baru mendapat perhatian yang serius dari para peneliti di dunia pada 1964, ketika gempa Alaska di Amerika dan Niigata di Jepang.

Pada kedua kejadian gempa tersebut, likuifaksi telah menyebabkan kerusakan yang parah pada banyak infrastruktur yang ada, seperti ambruknya jembatan, jalan layang, miringnya gedung-gedung, amblasnya jalan-jalan, dan terangkatnya infrastruktur bawah permukaan.

Lebih lanjut, fenomena likuifaksi ini telah menyebabkan kerusakan-kerusakan pada struktur bangunan dan tanah pada banyak kejadian gempa di berbagai belahan dunia, seperti di Caracas dan Boca del Tocuyo di Venezuela, Lembah Kathmandu di Nepal, Chi Chi di Taiwan, Izmit (Kochaeli) di Turki, Kobe di Jepang, dan Meureudu-Pidie Jaya, di Indonesia.

Untuk kita di Indonesia, likuifaksi menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai media, setelah melihat kejadian likuifaksi di permukiman Balaroa dan Petobo di Palu, Sulawesi Tengah, yang berhasil direkam oleh video amatir dan olahan data Citra Satelit.

Tulisan ini akan menjelaskan mekanisme dan hal-hal yang menjadi syarat untuk terpicunya kejadian likuifaksi, berdasarkan catatan sejarah di berbagai belahan dunia yang disarikan dari para peneliti di bidang rekayasa geologi, geoteknik, dan rekayasa kegempaan.

Apa itu likuifaksi?

Secara harfiah dalam ilmu geologi rekayasa, likuifaksi didefinisikan sebagai proses transformasi tanah berbutir kasar dari keadaan padat (solid) menjadi keadaan cair (liquid), akibat dari peningkatan tekanan hidrostatik, karena adanya beban siklik yang cukup tinggi secara tiba-tiba.

Secara umum, likuifaksi lapisan tanah sering dikaitkan dengan gempa bumi besar. Saat gelombang seismik merambat melalui endapan sedimen berbutir yang jenuh air, gelombang gempa tersebut akan menginduksi deformasi geser siklik yang menyebabkan runtuhnya struktur partikel-partikel tanah longgar. Ketika keruntuhan terjadi, susunan partikel terganggu endapan granular yang longgar. Beban yang sebelumnya dipikul melalui kontak antarpartikel atau intergranular akan dipindahkan ke air pori interstisial, sehingga lapisan tanah itu akan berperilaku sebagai cairan kental daripada sebagai padatan (lihat; Youd, 2003).

Merujuk pada definisi di atas dan juga catatan-catatan sejarah liquifaksi yang pernah terjadi di dunia, ada empat hal utama yang bisa menjadi syarat untuk memicu terjadinya liquifaksi. Keempat hal tersebut, antara lain:

Pertama, keberadaan tanah berbutir kasar (granular soils) yang dominan. Tanah tipe granular ini meliputi kerikil, pasir atau lanau dengan sedikit atau tanpa kandungan lempung. Tanah tipe ini tidak memiliki nilai kohesi yang berarti, sehingga tanah ini tidak bisa untuk dibentuk menggunakan tangan ketika dalam kondisi lembab dan mudah diuraikan ketika dalam kondisi kering.

Perlu dipahami bahwa pendapat yang menyatakan liquifaksi terjadi hanya pada tanah granular ini didasarkan pada hasil observasi pada sebagian besar sejarah liquifaksi di dunia (lihat; Youd dan Perkins, 1978), meskipun ada juga temuan lain yang menngindikasikan bahwa liquifaksi juga memungkinkan untuk terjadi pada tanah berbutir halus (lihat; Seed dkk., 2003).

Kedua, kondisi lapisan tanah jenuh air yang cukup dekat dengan permukaan. Tempat-tempat dengan permukaan air tanah yang dangkal mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk rentan terhadap liquifaksi. Berdasarkan sejarah, kerentanan tertinggi terjadi ketika muka air tanahnya kurang dari 3 meter di bawah permukaan tanah. Air yang berada di dalam rongga-rongga antar-butiran tanah inilah yang akan menimbulkan kenaikan tekanan hidrostatik yang tinggi di suatu lapisan tanah.

Ketiga, beban siklik dengan intensitas dan durasi yang cukup besar Beban siklik atau beban berulang yang menerus ini dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya adalah gempa bumi. Sebagian besar kejadian likuifaksi di dunia dipicu oleh beban gempa ini. Secara umum nilai magnitude gempa yang bisa memicu fenomena likuifaksi dengan dampak yang signifikan ini adalah gempa skala Richter 7 atau lebih, seperti yang terjadi di Palu-Donggala baru-baru ini.

Sejarah juga mencatat hanya ada beberapa kasus kejadian liquifaksi yang dipicu oleh gempa dengan skala Richter 5 dan tidak dijumpai kejadian likuifaksi yang termanifestasi di permukaan untuk gempa-gempa di bawah skala Richer 5 ini.

Dan, keempat, umur lapisan tanah yang masih muda. Pada dasarnya suatu lapisan tanah merupakan campuran yang sangat kompleks dari butiran-butiran tanah dan cairan yang terbentuk secara alami. Sejalan dengan waktu, lapisan tanah yang terkubur akan cenderung semakin meningkat kekuatannya akibat proses adukan antar-partikel (litifikasi) dan reaksi kimia (diagenesis).

Pada proses litifikasi akan terjadi perpindahan cairan pengisi rongga yang digantikan dengan partikel padat sehingga mengemas partikel-partikel butiran menjadi lebih dekat dan padu. Proses ini memperkuat sedimen yang terkubur dengan meningkatkan kontak antar-butir (kekuatan gesekan).

Untuk proses diagenesis akan melibatkan beberapa proses kimia seperti sementasi, rekristalisasi dan solusi. Butiran sedimen dapat berubah menjadi mineral lain selama diagenesis. Kedua proses penting tersebut dapat dikaitkan dengan istilah pengerasan-penuaan. Kekuatan tanah umumnya meningkat seiring waktu dan akan meningkatkan juga kemampuan lapisan tanah untuk tidak terlikuifaksi. Sejarah mencatat, likuifaksi sangat rentan untuk lapisan tanah yang berumur kurang dari 500 tahun. Material-material dengan umur kurang dari 10.000 tahun atau Holosen dalam umur geologi juga masih tergolong rentan terhadap liquifaksi.

Langkah awal mitigasi

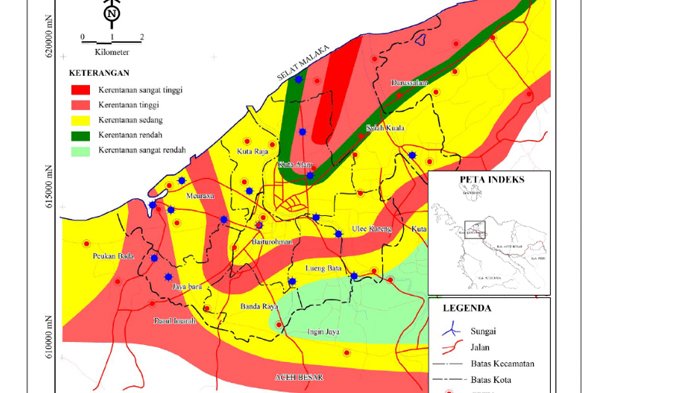

Sejauh ini, para ahli mengindikasikan akan empat syarat seperti tersebut di atas untuk dapat terpicunya kejadian likuifaksi. Dalam cakupan yang bersifat regional, disarankan agar dilakukan identifikasi awal untuk mengenali kawasan-kawasan yang mempunyai potensi terlikuifaksi.

Langkah-langkah identifikasi awal tersebut meliputi: Pertama, evaluasi kondisi geologi. Evaluasi ini berguna untuk mengenali sifat fisik dari material pembentuk lapisan tanah dan juga umurnya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa lapisan-lapisan sedimen tidak tersementasi dengan baik yang terbentuk dalam kurun waktu terakhir ini dan berada dalam keadaan jenuh air akan sangat berpotensi terlikuifaksi. Model proses pengendapan yang mempengaruhi terbentuknya lapisan sedimen juga mempengaruhi kerentanannnya.

Kedua, evaluasi kondisi kegempaan. Liquifaksi hanya terjadi ketika energi dan durasi gempa yang muncul cukup untuk memicunya. Besarnya energi dan durasi ini menjadi batas ambang dengan kemampuan lapisan tanah untuk meredamnya.

Dan, ketiga, evaluasi kondisi muka air tanah. Kondisi lapisan tanah yang jenuh air atau akan jenuh air ketika terinduksi gelompang gempa menunjukkan kerentanan yang sangat tinggi untuk terliquifaksi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa 90% liquifaksi terjadi pada kawasan dengan muka air tanah kurang dari 10 meter.

Upaya konkret dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi data antarlembaga harus diinisiasi untuk memperoleh gambaran yang akurat akan ketiga kondisi tersebut di atas, agar keselamatan dan kepentingan masyarakat serta asset pembangunan dapat terlindungi dari bencana likuifaksi. Pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab utama untuk merealisasikan langkah konkret tersebut adalah pemerintah, melalui lembaga/instansi terkaitnya.

* Dr. Bambang Setiawan, M.Eng. Sc., Ketua Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: bambang.setiawan@unsyiah.ac.id