Opini

Geurutè dan Sutra Aceh

Perbukitan Geurutè ini menghadap laut luas, menyajikan pemandangan indah hamparan biru Samudera Hindia hijaunya Pulau Keluang dan Pulau Sudeuen dari

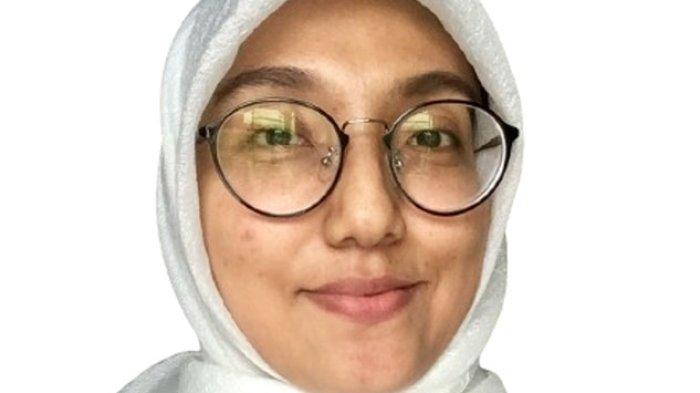

Septhia Irnanda, Dosen dan Peneliti di Universitas Serambi Mekkah dan Alumnus University of the West of England, Inggris

BARU-baru ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar pameran koleksi kain tradisional Aceh sebagai salah satu usaha pelestarian kebudayaan wastra di Aceh. Event ini mengingatkan saya pada arti nama Gunong Geurutè, yang menjadi bagian dari materi penelitian saya tentang bahasa di Kabupaten Aceh Jaya.Terletak di kawasan Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Gunong Geurutè ini adalah sebuah kawasan perbukitan yang menjadi lintasan jalan nasional yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan daerah pesisir Barat-Selatan Aceh.

Perbukitan Geurutè ini menghadap laut luas, menyajikan pemandangan indah hamparan biru Samudera Hindia hijaunya Pulau Keluang dan Pulau Sudeuen dari ketinggiannya, sehingga kerap disinggahi baik oleh pengguna jalan maupun pengujung sebagai spot wisata menarik. Lalu apa hubungannya Gunong Geurutè dengan kain tradisional Aceh?

Latar sejarah

Tomé Pires, seorang penjelajah Portugis pada tahun 1515 pernah melaporkan bahwa Pulau Sumatera memiliki beragam komoditas berharga, di antaranya adalah emas dalam jumlah yang banyak, kapur barus, lada dan sutra. Tiga komoditas pertama mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita.

Komoditas terakhir, sutra atau kain sutra, ini yang menarik. Sutra, bahan baku sandang yang yang bersumber dari kepompong ulat sutra (Latin: Bombyx Mori), merupakan komoditi tertua yang menjadi pencetus terciptanya jalur perdagangan Timur-Barat. Bangsa penemu tradisi tua pembudidayaan dan pengolahan kepompong ulat sutra untuk dijadikan bahan tekstil ini adalah Cina. Oleh para ahli, diperkirakan Cina merupakan pembudidaya, penghasil, serta penjual utama sutra selama lebih dari 3.000 tahun lamanya.

Menariknya, ternyata sejarah Aceh juga pernah berkilau dengan sutra. Menurut laporan Tomé Pires, di awal abad ke-16, Aceh telah menjadi pengeskpor kain sutra. Setidaknya Pires menyebut ada tiga kerajaan di pantai utara Aceh, yakni Kerajaan Pedir, Pirada dan Pasai, yang saat itu mengekspor Sutra Putih.

Namun beberapa abad sebelumnya, atau persisnya di tahun 1292, Marco Polo yang pernah singgah di pantai utara Aceh selama lima bulan, mengaku menyaksikan penduduk Kerajaan Lamuri telah memiliki tradisi mewarnai tekstil. Bukan tidak mungkin saat itu penduduk Lamuri juga sudah mengenal sutra dan tahu teknik pembuatannya.

Sebuah sumber yang lebih tua dari Cina menyebutkan bahwa di masa Dinasti Tang (7-10 Masehi), sebuah kerajaan bernama Poli, rajanya berkendaraan gajah, berpakaian sutra dan bermahkotakan emas. Beberapa ahli berpendapat bahwa Poli yang dimaksud adalah Pedir, namun banyak juga ahli lain yang beranggapan Poli dalam catatan Cina tersebut sebagai Panai, sebuah kerajaan yang kini masuk wilayah Padang Lawas, Sumatera Utara.

Tak hanya memproduksi sutra, oleh sumber Portugis, Giovanni da Empoli, Pedir di abad ke-15 Masehi disebutkan juga mengekspor hasil sutranya ke India. Kualitas sutra Aceh juga mendapat pujian dari seorang navigator Inggris bernama Thomas Forrest yang singgah ke Aceh di abad ke-18.

Ia menyebutkan bahwa Aceh memiliki sutra yang lebih indah dan rapi dibanding dengan kain taffeta yang lebih tipis dari Bengal. Dapat kita yakini, sutra Aceh adalah salah satu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi di masa lampau.

Sistem toponimi

Apabila sutra merupakan komoditas utama Pedir, Pasai dan kemudian Aceh Darussalam, pastilah tradisi ini masih menyisakan akar-akarnya pada hari ini. Melalui pendekatan toponimi, saya mencoba menelusuri jejak salah satu kosakata utama dalam budaya pembuatan ulat sutra, yakni tanaman Murbei (Latin: Morus) dalam Bahasa Aceh. Lazimnya, nama-nama yang terkait dengan industri atau jenis tanaman penting tertentu di masa lampau, melekat menjadi nama-nama gampong atau daerah.

Sebagai contoh, gampong Beutong merupakan penghasil bambu besar, Lampanah adalah penghasil buah nangka, Gunung Kulu merupakan tempat dimana banyak tumbuh pohon-pohon kulu, dan contoh-contoh lainnya.

Pendekatan toponimi ini harus dibarengi dengan usaha rekonstruksi bahasa, karena sering kali nama-nama tempat menjadi kehilangan makna dikarenakan oleh bergantinya bahasa penduduk di tempat tersebut, atau berubahnya pola-pola bunyi dari suatu bahasa oleh generasi-generasi penutur yang lebih baru.

| Teori Ashabiyyah: Siklus Tiga Generasi Ibnu Khaldun |

|

|---|

| Milad UIN Ar-Raniry: Mengawal Nilai Keislaman dalam Kurikulum |

|

|---|

| Rotasi Birokrasi Era Disrupsi: Bukan Kursi, tapi Motivasi |

|

|---|

| Infrastruktur Pariwisata Bernapaskan Syariat untuk Kemakmuran Aceh |

|

|---|

| Tubuh Kurus di Tengah Piring Penuh karena Cacingan dan Ketimpangan Gizi Anak Indonesia |

|

|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.