Kupi Beungoh

Birokrasi, Elit, dan Masa Depan Lingkungan Aceh

Beberapa bulan terakhir, perdebatan tentang penutupan tambang emas ilegal kembali mencuat di Aceh.

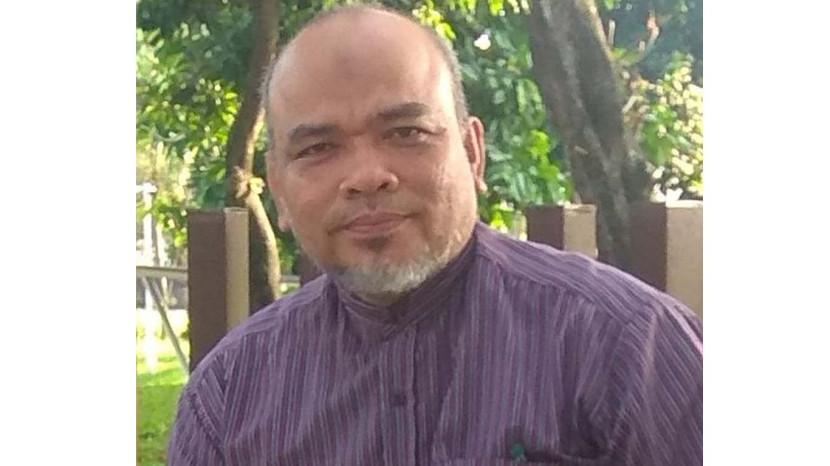

Oleh: Akhsanul Khalis

Beberapa bulan terakhir, perdebatan tentang penutupan tambang emas ilegal kembali mencuat di Aceh. Gubernur, Muzakir Manaf, menyampaikan keinginannya agar masyarakat kecil diberi ruang lebih besar dalam mengelola sumber daya lewat tambang rakyat.

Di telinga banyak orang, gagasan itu terdengar populis, seolah berpihak pada eco-social: keselamatan lingkungan dan rakyat kecil yang selama ini tersisih oleh pebisnis tambang.

Persoalan sesungguhnya justru terletak pada bagaimana birokrasi menerjemahkan gagasan itu dalam kebijakan konkret. Sejarah panjang birokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa politik lingkungan hampir selalu kalah dari logika investasi.

Argumentasi ekologis sering dianggap hambatan pembangunan, sementara konsesi dan izin tambang menjadi ruang kompromi antara elit politik;birokrat dan pemodal.

Absennya paradigma ekologi

Berbicara teori birokrasi Weber, birokrasi dirancang sebagai organisasi yang rasional. Birokrasi di atas kertas memang identik dengan regulasi, prosedur, dan mekanisme kontrol. Tak heran, dalam praktiknya yang kemudian justru birokrat bekerja mengikuti sebagaimana logika politik dan akumulasi kapital, bukan logika pelayanan bagi kelas bawah.

Sejak awal penciptaanya bahwa birokrasi bukanlah entitas rasional yang netral, melainkan bagian dari superstruktur yang menopang kepentingan kelas dominan.

Dalam perspektif kiri, Marx menyebut birokrasi sebagai “ilusi universalitas.” kerja birokrasi seolah mewakili kepentingan umum, padahal sejatinya hanya memfasilitasi privatisasi agenda kelompok pemilik modal (borjuasi).

Konteks Aceh kontemporer, kelas dominan itu terdiri dari elit politik pasca konflik, birokrat senior, dan jejaring pengusaha yang kini membentuk (akumulasi lewat perampasan): privatisasi dan ekstraksi sumber daya alam.

Baca juga: Wanita di Malaysia Potong Anu Kekasihnya, Kesal Dengar Pengakuan Punya Istri di Bangladesh

Alhasil, birokrasi memainkan peran komprador: perantara kepentingan pemodal untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Regulasi yang semestinya melindungi publik justru menjadi alat distribusi rente.

Dampaknya besar. Walhi mencatat, Aceh kehilangan sekitar 23 ribu hektar hutan hujan tropis per tahun akibat tambang dan perkebunan skala besar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan pertanda rapuhnya ekosistem yang mestinya menjadi penopang kehidupan jangka panjang.

Kasus kerusakan lingkungan di Geumpang, Pidie dan Beutong Ateuh Nagan Raya bisa jadi cermin. Sejak tambang emas ilegal beroperasi, aliran sungai mulai keruh, ikan-ikan hilang, sawah tak lagi panen maksimal. Masyarakat di hulu hanya menerima dampak kerusakan, sedangkan keuntungan besar mengalir ke luar.

Data juga menunjukkan sebagai catatan penting, hingga 2024 terdapat lebih puluhan jumlah IUP aktif, bahkan meningkat pada 2022. Kenaikan itu terjadi justru di masa Aceh dipimpin oleh pejabat gubernur, notabene dari kalangan birokrat yang mestinya netral.

Artinya, mekanisme izin berjalan tidak untuk menahan ekspansi tambang, melainkan memfasilitasi. Ini persoalan mendasar birokrasi Aceh, bukan hanya inefisiensi, melainkan juga absennya paradigma lingkungan.

Berdasarkan data itu, konteks wacana tambang rakyat yang kini digadang-gadang juga berpotensi jatuh ke pola lama: legitimasi populis yang berujung pada eksploitasi. Kemungkinan kedepan istilah tambang rakyat yang kini populer tidak sepenuhnya akan berwajah rakyat.

Di banyak daerah, konsep itu menjadi kedok legalisasi bagi operasi tambang ilegal atau semi-legal.

Birokrasi yang sibuk mengurus dokumen izin dan laporan teknis, jarang memikirkan daya dukung lingkungan. Birokrasi, masih melihat SDA sebagai komoditas, bukan sebagai infrastruktur ekologis.

Eco-Bureaucracy

Meski begitu, tidak semua birokrat buta arah. Ada segelintir teknokrat yang mencoba menjaga akuntabilitas lingkungan. Mereka berusaha memperketat kajian AMDAL, menolak izin di kawasan rawan bencana, hingga menegaskan reklamasi tambang harus sesuai aturan.

Namun suara mereka sering tenggelam, dikalahkan lobi politik dan tekanan pemodal. Karena sikap cairnya birokrasi (bias netralitas), dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, mereka gagal membangun hegemoni baru yang menandingi dominasi kapital.

Seharusnya ini peluang di era otonomi khusus, pemerintah Aceh harus paham, bahwa birokrasi sebagai arena ideologis bukan sebatas mesin administrasi semata. Menuntut beberapa hal paradigma mendasar.

Birokrasi tak boleh lagi menjadi perpanjangan tangan bisnis atau konglomerasi tambang. Seleksi pejabat harus mempertimbangkan tidak hanya merit administratif, tetapi juga merit ideologis: keberanian menolak kompromi ketika menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.

Visi baru eco-bureaucracy, berani menggeser orientasi, dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju arah strategi ekonomi hijau yang lebih tahan lama. Mekanisme birokrasi, lebih berhati-hati mengatur setiap kebijakan sektor ekstraktif, dengan menjamin transparansi, kepastian hukum.

Eco-bureaucracy bekerja dengan prinsip keterbukaan: publik berhak mengawasi, pemerintah wajib menjelaskan. Negara tidak bisa lagi sekadar membagi izin atau menempelkan label populis dan jargon dalam dokumen perencanaan.

Kita bisa belajar dari negara-negara kecil tanpa sumber daya alam, seperti Singapura. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak ditentukan oleh seberapa banyak emas atau batu bara di perut bumi, melainkan oleh merit system yang dijalankan birokrasi.

Ketika birokrat dipilih karena kapasitas, bukan kedekatan politik, maka kebijakan yang lahir lebih ideologis kepentingan publik dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.

Ini bukanlah era dimana ekonomi terikat dengan sumber daya ekstraktif. Mungkin perbandingan dengan Singapura yang terkenal negara kecil dan maju itu, terlalu biasa.

Konteks lebih luas, hal lebih menarik, ini tentang negara yang memang dikenal bekas wilayah konflik, Gameli Adika (2020) dalam jurnalnya “Economic growth dynamics between resource‐rich and resource‐poor countries in sub‐Saharan Africa: The role of politics and institutions” menunjukkan paradoks menarik dari Sub-Sahara Afrika. Rwanda dan Ethiopia, dua negara yang miskin sumber daya, justru melaju dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.

Sementara itu, Nigeria dan Kongo, terkenal negara kaya sumber daya alam, masih saja tersandung krisis. Bahkan, Botswana dan Namibia yang tidak bergantung pada tambang dan minyak, mampu menjaga stabilitas pertumbuhan mereka.

Pesannya sederhana tapi tajam: yang menentukan bukan cadangan emas atau minyak, melainkan kualitas institusi birokrasi. Demokrasi yang sehat, politik yang stabil, dan rotasi kekuasaan yang terjaga lebih berharga daripada tambang mana pun.

Inilah tantangan terbesar eco-bureaucracy di negeri kita: bukan hanya mengelola sumber daya, melainkan berani melepaskan ketergantungan pada ekstraktivisme, lalu menata ulang arah pembangunan dengan pondasi yang lebih hijau dan adil.

Selama ini masyarakat dibius dengan glorifikasi Aceh sebagai pusat sumber daya alam. Namun mengenai izin, produksi, dan penerimaan dikuasai segelintir orang. Jujur, rakyat Aceh tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang menikmati hasil bumi mereka. Paling dihantui, perasaan kecewa bertahun-tahun.

Aceh sebenarnya pernah menunjukkan daya juang luar biasa ketika bangkit dari konflik dan bencana tsunami. Solidaritas sosial, energi kolektif, dan kemandirian menjadi modal besar.

Sayangnya, modal itu kurang dioptimalkan ke dalam birokrasi. Padahal, dalam konteks krisis ekologis hari ini, energi yang sama dibutuhkan, bukan hanya dari masyarakat, tetapi terutama dari jantung birokrasi.

Penulis: Peneliti Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Lembaga ESGE Study Center Email: Akhsanfuqara@gmail.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI

| Dr A Rani Usman MSi: Dari Pedalaman Aceh Timur Membangun Jaringan ke Negeri Tirai Bambu |

|

|---|

| Tambang Aceh untuk siapa? |

|

|---|

| Pentahelix Sang Jenderal: Menuju Aceh Berkelanjutan |

|

|---|

| Lebih dari Sekadar Angka: Mengapa Kualitas Persalinan Ibu di Daerah Terpencil Masih Menjadi Taruhan? |

|

|---|

| Potret Toleransi Agama di Aceh: Imelda Purba Nyaman Berbisnis Buah-buahan di Pasar Lambaro |

|

|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.