Opini

Kekerasan Masa Lalu dan Nasib KKR Aceh

Tragedi pembantaian kaum uleebalang dan keluarganya akhir 1945 hingga 1946 memang tidak termasuk yang tercatat dalam kasus 12 pelanggaran HAM berat no

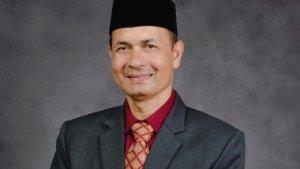

Teuku Kemal Fasya, Kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan Universitas Malikussaleh. Sedang menulis disertasi tentang tragedi Cumbok.

WAJAH Cut Asnawiyah (76 tahun) terlihat tegar ketika menceritakan kasus lama itu. Kisah pedih itu tidak pernah dirasainya secara langsung, hanya didengar dari ibu dan abangnya. Kisah itu terjadi pada pertengahan Maret 1946. 40 hari pascakelahirannya, sang ayah, Teuku Muda Husein, menemui istrinya untuk melihat buah hati yang belum pernah dilihatnya sejak lahir.

Perjalanannya ke kampung sang istri Simpang Ulim Aceh Timur dilakukan dengan kereta api dari Lhokseumawe. Setiba di stasiun Simpang Ulim, bupati Aceh Utara pertama itu langsung diculik oleh segerombolan orang dan dibawa ke Seuneddon, Aceh Utara. Di tengah rawa-rawa sang uleebalang itu dibunuh dan mayatnya dibenamkan begitu saja.

Sang adik, Teuku Muda Affan juga dibunuh oleh sekelompok orang. Mayatnya ditenggelamkan di Sungai Arakundo, yang berpuluh tahun kemudian juga menjadi saksi kasus kejahatan HAM lainnya di Aceh (tragedi Arakundo, 3 Februari 1999). Ibunda dari Cut Sukmawati, dosen FISIP Unimal itu, mengisahkan tragedi itu dengan mata nanar. Ada duka, tapi disimpan dengan rapi di lubuk hati.

Tragedi awal republik

Tragedi pembantaian kaum uleebalang dan keluarganya akhir 1945 hingga 1946 memang tidak termasuk yang tercatat dalam kasus 12 pelanggaran HAM berat non-yudisial yang diakui pemerintah (Kompas, 12/1/2023). Tragedi ini dikenal dengan sebutan tragedi Cumbok - memakai nama tokoh uleebalang yang kalah dalam kontestasi kekuasaan saat itu, Teuku Daud Cumbok (Siegel, 1969; Sjamsuddin, 1999; Reid, 2014).

Padahal kasus ini, seperti kasus pembantaian bangsawan Deli di Sumatera Utara (1946), pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan (1946-1947), dan penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat (1950-1961), peristiwa itu bersifat masif dan struktural. Kasus-kasus ini memiliki hak non-yudisial sama untuk diusut karena berhubungan dengan penulisan sejarah nasional.

Meskipun demikian, pelabelan kasus ini tidak tepat karena dampaknya lebih luas dibandingkan hanya pada wilayah ke-uleebalangan Cumbok, Lameulo, Pidie. Kasus kekerasan ini meluas dari Kutaraja (Banda Aceh) hingga Aceh Tamiang. Di dalam kasus ini sendiri ternyata bukan hanya juga terjadi kasus perampasan harta benda, penculikan dan pembunuhan keluarga uleebalang, kawin paksa janda uleebalang, dan eksodus keluarga korban ke luar Aceh hingga luar negeri untuk menghindari persekusi. Propaganda melalui pamflet dan penulisan “buku putih” juga dilakukan dan menjadi bagian dari kekerasan narasi yang mengaburkan kebenaran peristiwa sebenarnya.

Sebuah studi juga menunjukkan kasus ini menciptakan antagonisme sosial yang berlangsung lama dalam sosiologi politik di Aceh (Sohibuddin, 2018). Dampak lain adalah terbentuknya label “kelompok relijius” yang membenarkan dan mengaburkan kasus-kasus kekerasan, termasuk pada masa lalu (Kloos, 2017).

Kasus-kasus yang terjadi sebelum 1965-1966 menjadi berat untuk diungkapkan karena berbagai hal. Salah satu yang menyulitkan adalah hampir semua pelaku, saksi, dan korban langsung telah meninggal. Beberapa dokumen penting juga ikut dimusnahkan. Namun dampak atas konflik ini masih memengaruhi keturunan korban, terutama dalam konteks perencanaan wilayah dan pembangunan demokrasi lokal.

Salah satu yang paling terdampak terhadap keluarga dan keturunan korban adalah stigmatisasi sebagai “kaum penghianat” dalam tabung waktu perjalanan bangsa, dan semakin ditimpali oleh penulisan sejarah yang membangun wacana terhadap “kelompok kalah”. Memakai perspektif Foucauldian, “kelompok pemenang” menguasai dan mengontrol narasi, yang kemudian ikut merekonstruksi ruang kekuasaan dalam akses pemerintahan, ruang akademik, dan integrasi sosial.

Bukan yudisial

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi melalui Keppres No. 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa lalu adalah sebuah terobosan penting, karena belum pernah sukses dilakukan oleh presiden sebelumnya.

Mengeksaminasi 12 kasus pelanggaran berdasarkan masukan tim juga diapresiasi. Sebagai pintu masuk, penuntasan kasus ini saja sudah memberikan dampak perubahan sosial-politik meluas secara nasional. Sebagai bangsa yang mau menderap langkah ke depan, mengungkap masa lalu menjadi hal penting, seberapa pun pahitnya. Dari sejumlah kasus, tiga terjadi di Aceh (peristiwa Rumoh Geudong (1989), Simpang KKA (1999), dan Jambo Keupok (2003).

Menurut hemat penulis, menyelesaikan ketiga kasus itu menjadi “hal mudah”. Pertama, kasus itu terlokalisasi pada satu peristiwa; kedua, belum berbilang generasi; ketiga, saksi dan korban masih mudah diidentifikasi, keempat, tidak meluas menjadi problem ideologi dan kewilayahan, dan kelima, masih memungkinkan untuk diangkat menjadi kasus yudisial.

Adapun kasus tragedi Cumbok ini menjadi kasus yang berumur lebih 5-7 dekade. Tujuan penyelesaian kasus ini, seperti termaktub di dalam pertimbangan Qanun No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, ”meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa dan membentuk budaya menghargai HAM”. Memang hingga saat ini KKR Aceh belum menyentuh “tragedi Cumbok”, entah karena tidak memadainya pengetahuan, metodologi, dan strategi, atau karena kurang empati atas kasus itu. Dari 5.000 data kasus HAM, KKR Aceh belum memiliki satu dokumen pun untuk mendekati kasus ini, meskipun upaya KKR Aceh itu diapresiasi oleh Menkopolhukam (Kompas.id, 14 Maret 2023).

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.