Kupi Beungoh

Romantisasi Kerja Tanpa Pamrih

Pertanyaannya, mungkinkah manusia bekerja tanpa pamrih dan tidak terasing? Mungkin saja jika relasi kerja dan keadilan sosial ditata ulang

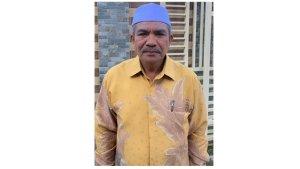

Oleh: Akhsanul Khalis

Di banyak tempat kerja, kata-kata motivasi kerap muncul justru ketika gaji terlambat atau beban kerja meningkat. Ketika ada yang mencoba menyuarakan keberatan, pimpinan segera mengutip dalil: “Bekerjalah dengan ikhlas, jangan terlalu hitung-hitungan dengan upah.”

Kalimat itu terdengar mulia, tapi juga peringatan halus: jangan banyak menuntut. Di balik ajakan moral itu, sering tersembunyi relasi kuasa yang membuat ketulusan menjadi beban, dan kerja yang seharusnya merupakan hak hidup, perlahan berubah menjadi kewajiban untuk terus mengalah.

Fenomena bekerja tanpa pamrih

Seperti diketahui dalam ruang sosial masyarakat kita: adat ketimuran, terutama yang tumbuh dalam tradisi komunal dan religius, kerja tanpa pamrih memang memiliki pijakan historis.

Banyak aktivitas sosial lahir bukan dari motif ekonomi, melainkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Membersihkan tempat ibadah, menjaga lingkungan kampung, atau mengajar di lembaga pendidikan keagamaan. Semua dilakukan tanpa menimbang upah. Kerja, dalam konteks ini, adalah bagian dari ibadah dan solidaritas sosial.

Imbalannya pun lebih bersifat immaterial: kehormatan, kebersamaan, ketenangan batin, hingga keyakinan akan pahala di akhirat.

Terkadang merasa malu kalau dicap matrealistis yang orientasinya uang. Di sini, kerja berfungsi sebagai penyucian diri dan pengikat komunitas, bukan hanya pertukaran tenaga dengan uang.

Kendati nilai kebersamaan dan pengabdian dijunjung tinggi, setiap orang saat ini juga tunduk diatur oleh rasa kepemilikan.

Melatih moralitas tanpa hasrat memiliki lebih bukan perkara mudah; ia memerlukan kerja batin yang panjang agar kepemilikan tidak berubah menjadi kerakusan. Nah, bagaimana melatih moralitas ini? Tentu agak terdengar klise.

Baca juga: Prompt Gemini AI Prewedding di Masjid Raya Baiturrahman Aceh,Modal Prompt Bisa Edit Foto Dimana Saja

Makna Kerja

Guna memahami makna kerja tanpa pamrih di era paling serba uang ini dapat dibaca melalui tahapan sejarah. Sejak kapitalisme menggantikan hubungan feodal, kerja mulai diperlakukan sebagai komoditas.

Sebagai konsekuensi historis yang lahir dari kepemilikan privat dan struktur kekuasaan. Kerja pun terfragmentasi dengan ragam spesialisasi. Masuk ke era revolusi industri di Inggris, spesialisasi kerja kerap dipuja sebagai simbol efisiensi modern.

Tujuan spesialisasi kerja guna menutupi kelangkaan sumber daya—scarcity—di tengah kebutuhan manusia yang tidak pernah berakhir.

Dari situ lahir semacam metafisika ekonomi: keyakinan bahwa efisiensi dan pembagian kerja adalah hukum alam (alamiah) kehidupan sosial.

Dalam mazhab ekonomi neo klasik, Adam Smith atau David Ricardo, menyebutnya sumber produktivitas dan kemakmuran, ketika setiap orang fokus pada tugasnya, masyarakat akan makmur bersama.

Akibatnya Individualisme yang kompetitif muncul di kemudian hari. Bekerja cerminan egosentrisme, potret siapa dirinya: identitas setiap individu, bentuk pembuktian dan penerimaan sosial. Orang akan merasa malu ketika gagal menunaikan kewajiban mencari nafkah.

Karl Marx, sosok filsuf yang membongkar logika kapitalisme, ia kemudian membaca ini secara berbeda. Dari beberapa literatur utama, kelangkaan yang disebut-sebut sebagai “hukum alam ekonomi” itu, hanyalah konstruksi agar nilai tukar menghasilkan nilai lebih bagi pemilik modal tetap tinggi dan roda kapital berputar.

Bagi Marx, kerja bukanlah barang netral. Kerja tak pernah berdiri di ruang hampa; selalu berkelindan dalam relasi produksi. Keberadaan upah tidak pernah benar-benar memperbaiki persoalan keadilan. Ketegangan kelas pekerja dan pemilik modal (kapitalis) akan terus terjadi. Inilah kemudian disebut metafisika materialisme historis, beranjak dari kenyataan sebagai antitesa idealisme spekulatif.

Baca juga: 10 Prompt Gemini AI Edit Foto Prewedding Berbagai Tema, Cocok Bagi Pasangan yang Budget Pas-pasan

Dimulai era itu, Marx membedakan istilah kerja antara: work dan labour. Work adalah ketika kita bekerja karena bebas dan kreatif, seperti menanam bunga, mengajar, menulis, atau mencipta sesuatu yang terasa terhubung dengan hasrat diri kita sendiri.

Sementara labour adalah kerja yang dijual, tenaga yang ditukar dengan upah, dan ini kelompok mayoritas di dunia. Di pabrik atau kantor, buruh menukar tenaganya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak: dapur harus tetap berasap.

Karena pekerja tidak memiliki alat produksi atau modal; yang tersisa hanyalah tubuhnya dan pikiran sendiri untuk dijual ke pemilik modal, sehingga hidup pekerja ditentukan oleh jam kerja dan target produksi.

Marx menyebut keadaan ini sebagai keterasingan. Bayangkan seorang buruh di pabrik sepatu yang tak pernah mampu membeli sepasang sepatu hasil kerjanya sendiri. Ia hanya menjadi sekrup kecil dari mesin besar bernama produksi.

Hasil kerjanya tak lagi menjadi cermin dirinya, melainkan milik orang lain. Dari sanalah makna kerja kemanusiaan mulai terdistorsi.

Ini bisa kita rasakan sendiri, kian nyata dalam realitas sosial yang kapitalistik, banyak orang bekerja bukan untuk berkarya, tetapi karena tuntutan biaya hidup: sewa rumah, cicilan, dan harga kebutuhan yang terus naik.

Perlahan, pekerja kehilangan dirinya, tenggelam dalam rutinitas yang makin absurd. Budaya “kerja keras” acapkali digaungkan motivator justru itu normalisasi kesibukan tanpa makna, menjauhkan kita dari esensi kerja itu sendiri.

Baca juga: Gadis 12 Tahun di Banda Aceh Dinodai Pacar di Rumah, Modus Mau Makan Nasi & Berakhir Digerebek Warga

Mungkinkah kerja tanpa pamrih?

Pertanyaannya, mungkinkah manusia bekerja tanpa pamrih dan tidak terasing? Mungkin saja jika relasi kerja dan keadilan sosial ditata ulang walaupun di tengah gurita kapitalisme yang menempel hingga ke hal-hal paling sederhana dalam hidup, bahkan sekadar duduk memandang matahari tenggelam di pantai belakang rumah, wajib bayar.

Banyak hal kemudian diatur oleh uang. Pada akhirnya, ajakan “bekerja tanpa pamrih” menyisakan sikap sinis.

Dengan begitu perlu menyesuaikan teks dan konteks antara work sebagai ekspresi diri dan labour sebagai tenaga yang dijual. Terlalu sering, batas demarkasi antara keduanya sering dibuat kabur. Eksploitasi terjadi di wilayah terarsir (abu-abu) itu. Pekerja diminta ikhlas sementara hak-haknya ditunda.

Kultur kerja kerap dibingkai dengan pengabdian namun prakteknya tidak selalu bebas dari hirarkis dan relasi kuasa. Keputusan dan sumber daya tetap dikuasai segelintir orang.

Sehingga, kerja yang lahir dari ketulusan yang terlalu ideal patut juga dicurigai ketika tanpa dilandasi hak dasar yang pasti: upah layak, waktu istirahat yang cukup, dan rasa aman. Tanpa itu semua, romantisme “kerja ikhlas” hanya menjadi tirai untuk menutupi ketidakadilan.

Pada dasarnya kecenderungan filsafat Marxism, menganggap kerja adalah inti kemanusiaan. Di dalam setiap gerak tangan, beban pikiran dan tetesan keringat, ada kesadaran dan daya cipta yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain.

Manusia sebagai makhluk yang sadar dan kreatif. Di dalam kerja, manusia menemukan makna dirinya sendiri agar tak terasing.

Misalkan, bekerja sebagai dosen selain mengajar, di waktu lain bisa melukis, bermain musik. Petani selain menggarap sawah, ada waktu luang berpuisi.

Kultur itu hanya mungkin terwujud dalam sistem masyarakat komunal, ketika tidak ada dominasi atas alat produksi dan setiap orang memiliki kendali atas hasil kerjanya. Ini kesan nya utopia belaka, namun tidak bisa kita katakan ideal juga, hanya saja bukti antropologi sebagaimana dicatat Marshall Sahlins dalam Stone Age Economics (1972) bahwa kebutuhan terpenuhi bukan lewat akumulasi.

Sumber daya justru dikelola dan dibagi secara bersama (kolektif). Ini menunjukkan bahwa komunalitas sudah lebih dulu eksis sebelum sistem kapitalisme menguasai dunia saat ini.

Penulis: Peneliti Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Lembaga ESGE Study Center Email: Akhsanfuqara@gmail.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI

| 3 Kuda Poni Kematian Finansial: Judi Online, Pinjol & Penipuan Menghancurkan Kelas Menengah Digital |

|

|---|

| Kisah Pilu Nelayan di Peukan Bada: Hidup di Gubuk Reot, Anak-anak Putus Sekolah |

|

|---|

| Rendah Mutu Dan Reputasi Kampus: Akibat Stagnasi Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi |

|

|---|

| Migas Aceh, Hantu di Bawah Tanah, Bayang-bayang di Atas Kemiskinan |

|

|---|

| Saat Perpustakaan Tak Lagi Jadi Tempat Favorit Anak Muda |

|

|---|

![[FULL] Roy Suryo Berlindung di Balik Penelitian, Pakar: Kalau Malah Menyerang Personal Tetap Pidana](https://img.youtube.com/vi/8fzdVBIhfxw/mqdefault.jpg)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.