Kupi Beungoh

Aceh Singkil : “Heer van de Kaart”, 1928, dan Iskandar Muda

Tito lupa bahwa pemerintahan pada era itu adalah era perang Belanda dengan rakyat Aceh, sehingga Belanda tak punya otoritas sipil.

Bukan hanya soal pulau, tapi karena sekali lagi, negara memamerkan sebuah kebanalan simbolik yang menyakitkan.

Alih-alih membangun dialog imajinasi kebangsaan yang setara, negara justru kembali menegakkan tongkat panjang warisan kolonial, lengkap dengan sepatu bot, rol meteran, dan mulut birokratis yang beraroma arsip.

Istilah “pengelolaan bersama” ini layaknya senyum basa-basi di meja perjamuan.

Di sebalik kesopananan yang dipertontonkan, ada yang tak terlihat secara kasat mata.

Ada niat dominasi yang terselubung.

Terkesan tampaknya terbuka, tapi sebenarnya ingin mengukuhkan subordinasi.

Dikhianati Pelan-pelan

Aceh, dalam imajinasi ini, cukup diberi remah sebagai bentuk rekonsiliasi simbolik, sementara jantung penguasaan tetap di tangan pusat dan provinsi tetanganya.

Narasi tentang potensi migas pun tiba-tiba mencuat, membuat masyarakat setempat, yang sejak lama diam karena sabar, mulai merasa seperti sedang dikhianati pelan-pelan.

Mungkin mereka tidak mengerti detail seismik atau blok eksplorasi, tapi mereka tahu persis rasa ketika rasa kedaulatan perlahan-lahan dirampas dalam senyap.

Kalau memang benar Tito bersekukuh tentang sejarah, mengapa tak ada upaya menghidupkan kembali kesepahaman antara Gubernur Ibrahim Hasan dan Raja Inal Siregar di masa lalu.

Mereka menyepakati garis perbatasan berdasarkan peta topografi Angkatan Darat dengan persetujuan “negara”- Menteri Dalam Negeri Rudini?

Kesepahaman ini tidak dibentuk oleh seminar atau dikte pusat, tapi oleh kehendak saling memahami antar provinsi, dengan Jakarta sebagai saksi, bukan komandan.

Sebaliknya, hari ini kita justru menyaksikan bagaimana birokrasi pusat kembali ke watak lamanya.

Ada elemen rigid, teknokratis, dan fobia terhadap dinamika lokal.

Dalam dunia para “kleine bestuursambtenaren” -pamong praja picik- segala hal bisa diselesaikan dengan penggaris dan lembaran surat keputusan.

Mereka percaya, selama ada dokumen dengan kop garuda, maka realitas sosial harus menyesuaikan.

Mereka lupa bahwa realitas tidak bisa ditarik dengan spidol merah di ruang ber-AC.

Dan inilah bentuk kekerasan simbolik yang paling halus tapi menyakitkan terjadi.

Ketika negara menggunakan bahasa administrasi untuk menghapus sejarah hidup masyarakat.

Ketika birokrasi menafsirkan peta sebagai kebenaran tunggal, tanpa ruang bagi cerita dan suara mereka yang tinggal di sekitarnya, itu adalah kekerasan simbolik yang sangat dahsyat.

Mereka yang selama ini menjaga laut, berteduh di pulau, bahkan membangun prasasti, mushalla, dan dermaga kecil, semuanya kini dianggap tidak relevan.

Yang penting adalah apa yang tergambar di meja teknis Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Kalau saja para pengambil keputusan berkenan duduk sebentar, dan mendengar warga pesisir bercerita, mereka mungkin akan memahami bahwa empat pulau itu bukan sekadar benda mati.

Mereka adalah penanda ruang, penanda arah, penanda rumah.

Dalam narasi imajinasi kebangsaan dan imajinasi wilayah, keempat pulau itu adalah bagian dari tubuh Aceh.

Dan bagi masyarakat pesisir Sumatera secara luas--dari Singkil sampai Sibolga--identifikasi itu sudah lama hidup tanpa perlu disahkan secara formal.

Maka tidak berlebihan jika kini muncul suara para tetua dan ulama Aceh yang meminta Presiden Prabowo untuk meninjau ulang keputusan ini.

Bukan hanya karena dampak administratif, tapi karena soal ini menyangkut memori kolektif, kehormatan daerah, dan kehendak untuk dirangkul secara setara.

Dalam situasi seperti ini, mungkin bijak jika Presiden berbicara dengan Jusuf Kalla, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono--dua tokoh yang pernah menjadi jembatan sejarah besar antara Aceh dan Republik.

Sebab ini bukan sekadar soal pulau, tapi tentang bagaimana membangun kesepahaman antara pinggiran dan pusat, antara sejarah dan modernitas.

Kita tidak sedang bicara empat karang kosong di tengah laut.

Kita sedang bicara soal imajinasi kebangsaan yang retak pelan-pelan karena kartografi yang buta konteks.

Maka, sebelum semua ini menjadi luka simbolik yang permanen, mari kita berhenti sejenak dari kegemaran menyembah peta kolonial.

Mari kita mulai mendengar kembali suara rakyat--suara laut--dan mengingat bahwa republik ini dibangun bukan oleh koordinat, tapi oleh kehendak untuk hidup bersama, saling percaya, dan saling menghargai.

Sebab kalau kita terus mengandalkan Heer van de Kaart tahun 1928 sebagai dasar, maka mungkin sebentar lagi akan muncul usulan bahwa Aceh juga perlu konsultasi imajiner dengan Sultan Iskandar Muda.

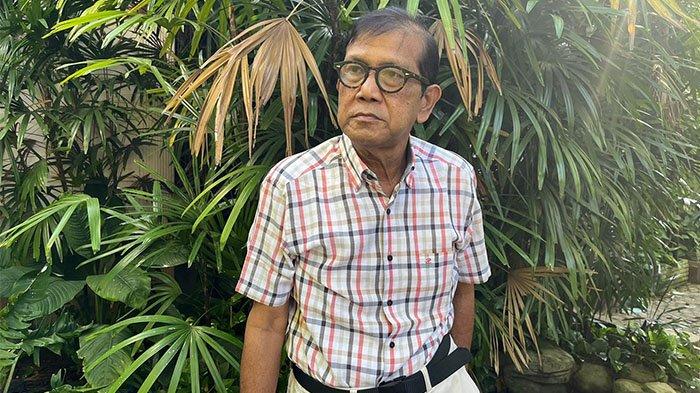

*) PENULIS adalah Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI

pulau sengketa

Aceh Singkil

Aceh

Sumut

sejarah Aceh

Pulau Panjang

Humam Hamid

kupi beungoh

opini serambi

| Kemudahan Tanpa Tantangan, Jalan Sunyi Menuju Kemunduran Bangsa |

|

|---|

| Memaknai Kurikulum Cinta dalam Proses Pembelajaran di MTs Harapan Bangsa Aceh Barat |

|

|---|

| Haul Ke-1 Tu Sop Jeunieb - Warisan Keberanian, Keterbukaan, dan Cinta tak Henti pada Aceh |

|

|---|

| Bank Syariah Lebih Mahal: Salah Akad atau Salah Praktik? |

|

|---|

| Ketika Guru Besar Kedokteran Bersatu untuk Indonesia Sehat |

|

|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.